●うぬぼれ鏡としての地図

私は日本海をこよなく愛した。たぶん他の多くの人と同じように、また多くの先達に続いて北の出身であるためだろう。

海というのを人と人を隔てるものと考えるか、結ぶものと考えるかで見方がまるで違う。

今日は人と文化を結ぶ物として考えたい。

□

毎日のように「中近東」情勢という言葉がでてくるが、どうして「中近東」というか教わったけれど忘れている人が多い。

FENを聞いて英語を勉強した人が多いだろうが、「米軍極東放送網」で“Far East Network”である。

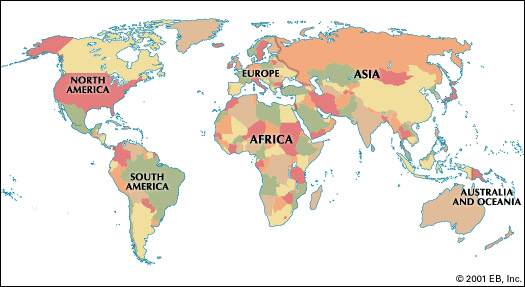

地図は見方で変わってくる。日本人は日本が真ん中の地図が当たり前だと思っているが、欧米では日本は極東にある。南仏は温暖な地の印象でも、緯度は北海道と同じである。地図は多様な実相や世界観も教えるものだ。安い地図であっても「学び得らるる有用な知識は到底金銭に換算できない」と寺田寅彦は書いた。

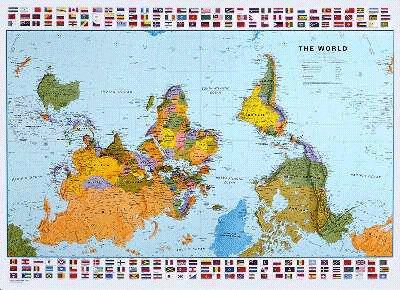

オーストラリアの高校教師が作った南半球が上の地図が“Upsidedown Map”としてお土産としてよく売れた。富山県青年の翼がオーストラリアを訪問した際、ホームステイ先の歓迎パーティーで、中沖知事が持参した県地図を逆さにして見せた。その形はオーストラリアの地形にそっくりで、会場から拍手を浴び、知事のパフォーマンスは大成功だったそうだ。

富山県が作った日本列島を上にした地図も評判がよくて引用されることが多い。これはオーストラリアの地図のパロディともいえるし、ブローデルの『地中海』の地中海の逆さ地図(図版12)を引用したものともいえる。日本では作家、島尾敏雄が日本列島から琉球弧(こ)にかけての「花かざりのように快いたるみを見せて弓なりにそりかえった列島群」をヤポネシアと名付けて「ヤポネシア文化論」を展開していた。「ネシア(島々)」として日本を見ると、海に開かれた新たな視野が広がってくるようだ。

富山県作成

富山県作成

この地図で裏が表に、表が裏になり、日本海が湖のように見えてきて北東アジアとの一体感を覚えるはずだ(2004年にはマウスパッドも作られた)。

ただし、日本の古地図は方向が決まってなかった。西洋のように壁にかけて眺めるものではなく、床に置いて眺めるものだったからだ。西洋の地図で北が上なのはどうしてかと訊かれたことがあるが、唯一不動であった北極星を中心にしたからだ。

当然、発想も逆転しなければならない。日本は東西南北とも約3千キロの広がりを持つ海洋国家だ。江戸時代中期に、林子平は『海国兵談』で「江戸の日本より、唐(から)、オランダまで境なしの水路也」と書いた。海洋学者で富山商船にも講演に来たことがある茂在寅男は「海は決して障壁ではなく、むしろ交流のハイウェイであり…」と『古代日本の航海術』(小学館)で言っている。

●日本海は地中海

新潟に引っ越してきたばかりのころ、初めて出かけた自宅すぐ近くの寄居浜で、横田めぐみさんは日本海を眺め「うわぁー」と歓声を上げたという。当時11歳。父の滋さんが日本銀行新潟支店に勤めることになり、広島から着任した。潮風に吹かれ、弟たちとともに写真に収まった。

日本海の広さは、地中海の3分の1で対岸まで約20時間。冬は別にして、太平洋に較べて静かといえる。

渤海など昔から関係が深いし、日本海交易も盛んだ。中国などから文化が輸入されたのはちょうど、これは対岸からヨーロッパに文字を始め、多くの科学が入ってきたのと似ている(アルコール、アルカリなど、代数を“algebra”、錬金術を“alchemy”というがこれも同じ)。

また、日本の中でも民謡の多くが日本海を渡っていったように、経済、文化の多くが地中海のように盛んに広がった。

この地図を眺めていると日本海は地中海に見えてくる。イタリア半島は能登半島に見えてくる。能登は貧しかったが、ナポレオンが「長靴の底まで栄養はいかない」といったように南イタリアは貧しい。

地形をみると上の方にどちらもアルプスがある。

イタリアにはポー川があり、富山には庄川がある。

都市を見ると次のことが分かる。

ファッションの街ミラノは加賀友禅の金沢で町民文化の栄えた街。「加賀では天から謡曲が降りてくる」というのは金沢でよく言われる。百万石の石高を誇った加賀藩は常に幕府から警戒されていたので、藩主の前田家が城下に文化芸術を奨励した。加賀宝生など能楽がたしなみとされた。金沢の宴会では長唄や太鼓はお手の物とされる。そして、ミラノはスカラ座のある街で、オペラの街である。石川音楽堂はスカラ座ということになる。

永遠の都ローマは「北陸の商都」でいにしえの都の高岡。越中万葉の歌枕であるし、荒俣宏は高岡は天子を迎えるための街造りが前田家によってなされていたという。ローマ帝国時代に百万都市となったローマは中世はじめには人口一万人足らずの取るに足りない都市になりさがっていた(海部宣夫『地中海』岩波新書)。ローマ法王庁所在地とはいえ見る影もなくなったローマが復活したのは、16世紀、宗教改革の波に対抗するカトリック復興運動によるという。高岡は何よりもキリシタン大名の高山右近が城を築いた土地である。ローマはカトリックの総本山。そう考えると、瑞龍寺がサンピエトロ寺院のようにも感じられてくる。2011年には小田原、松本、川越と同時に「歴史都市」に認定された(26市町村の一つ)。

ベニス(ヴェネツィア)は貿易の街で、新湊に相当する。ゴンドラはないが、内川観光の船が通る。内川の風情もベニスに近い(2004年8月にはベニスと同じように高潮=アクア・アルタが発生した)。

港湾都市ジェノヴァは石川に銭屋五兵衛がいた金石(かないわ)があって、世界と密貿易をしていたといわれる。

ナポリを見てから死ね、という景勝地は世界三大景観の氷見(石川の人は和倉温泉というだろうが…)。ナポリはピザを含めておいしいものがあふれている。ポンペイを破滅させたヴェスビオス山がナポリ湾の象徴だが、富山湾の象徴は氷見から見える立山連峰である。

そうすると能登島がシチリア島に見えてくる(石川の人はカプリ島というだろうが…)。そういえば、能登の人の優しさを表す言葉に「能登はやさしや人まで殺す」(本当は「~土までも」だと思う)というのがある。マフィアが人を殺すのも団結するからなのである。

フランスのコルシカ島はナポレオンの幽閉された島だが、日本海では佐渡島がこれに相当する。

では、ルネッサンスの都フィレンツェはどこかというとルネッサンスを作ったのはメディチ家で、メディチ家はもともとMediciから分かるように薬業(medicine「メディチーネ」)で儲け、銀行業などに発展した家族だった。メディチ家は1348年のペスト流行の頃から頭角を現しはじめた。もともとはフィレンツェの北30キロにあるムジェッロ地方の寒村の出身だという。

フィレンツェに行くと「百合と丸薬」の紋章が建物に、橋に、壁に残っている。6つ(または7つ)の丸薬はメディチ家のルーツとなる薬屋から来ていて、百合の花は巨万の富を手に入れヨーロッパ各地に巨大な銀行網をもつこの家族にフランス王室が財政的に救われたことのお礼としてフランス王室と同じ百合の花を紋章に加えるのを許したためである。

メディチ家の紋章 紋章(彫刻)

メディチ家の紋章 紋章(彫刻)

富山では金岡家がこれに相当する。つまり、薬の富山がフィレンツェに一番近い商業都市だ。メディチ家の丸薬は富山の反魂丹なのである。

金岡家は、江戸末期より薬種商を営んでいた。その家祖、金剛寺屋又右衛門の長男として生まれた金岡又左衛門は、若い頃から人々の信頼を集め、県議会議長、衆議院議員を歴任した。明治32年(1899)に、大久保発電所を完成させ、北陸で初めての灯をともし、その後次々と発電所を建設した(現在の北陸電力)。また、大正2年(1913)に富山軌道株式会社の創立委員長を務め、北陸初の電鉄の工事を完成させ、その後、大正11年(1922)には、常願寺川治水同盟の会長となり、砂防工事を国営事業に組み入れるよう国政に働きかけた。紡績、育英事業などにも尽力し、富山県の経済基盤の土台づくりを成し遂げた。

二代目又左衛門は第一薬品株式会社を創立し、また、富山合同無尽株式会社(現在の富山第一銀行)を設立した。

三代目又左衛門は初代の心を引き継ぎ富銀育英会を設立し、育英事業で社会に大きく貢献した。

五代目当主金岡幸二は昭和39年に富山計算センター(現在のインテック)を設立するとともに、富山国際大学を創立した。

□

金岡家以外にも、明治11年設立の第百二十三銀行や明治後期設立の第四十七銀行など多くの銀行に売薬業者の資本が入っており、これらが統合され現在の北陸銀行となった。

ちなみに、メディチ家をはじめ、銀行家が美術に熱心になっていった理由は彼らが罪悪感を持っていたからである。社会的に最初から尊敬されていたのではない。つまり、教会が利息を禁止していたからなのだ。利息というものは、時間とともに生じるものであることから「時」という神の所有物を売買する職業とみなされ、教会に認められていなかった。そうした罪悪感を払拭するために美術に力を入れていったとされる。最初は遠慮気味だったが、後に、注文主が絵の中に出てくることも多くなった。ストロッツィ家はジェンティーレ・ダ・ファブリアーノに「東方三博士の礼拝」を描かせたが、メディチ家はこの一家を追放してフィレンツェの支配者となり、ゴッツォリという画家やボッティチェリに同じ「東方三博士の礼拝」を描かせた。この絵にロレンツォなどのメディチ家の人々がさりげなく描かれることになった。

□

富山には財閥が3つもあった。浅野(総一郎)財閥と安田講堂の安田(善次郎)財閥の二つの財閥と、「大谷財閥」とされることもあるホテル・ニューオータニの大谷(米太郎)の(戦前は「鉄鋼王」と呼ばれ、戦後は「三大億万長者」と呼ばれた)との創始者がいる。

□

食べ物もイタリアはヨーロッパで最高のお米の産地で映画でも『にがい米Riso amaro』(ジュゼッペ・デ・サンティス監督1948年)という名画がある。その頃貧しかったヴェネト地方などから、映画の舞台であるピエモンテ(Piemonte)の稲作地帯へと出稼ぎの女性たちが大勢流れてきて田植えをする話だ。シルヴァーナ・マンガーノの官能的な肉体が何ともいえないが、これくらいの美人は富山にはザラのはずだ(会ったことがないだけ…)。農村風景は富山と変わらない。

『にがい米』

『にがい米』

林芙美子の『巴里日記』にも1931年12月24日に「ピエモン」(フランス語)というイタリア米が手に入って助かったという話が出てくる。「昼はピエモンを炊いて、イークラ【イクラ】をおかずにして食べる。天上にのぼる心地するなり。『米』のうまいことをしみじみと知るなり」。ちなみに、イタリアでは米は研がないで、そのまま使う。おいしい部分まで流してしまいそうな、日本のやり方よりもいいかもしれない。

今では日本人向きにイタ錦、イタヒカリ、イタリア小町というのが最近では人気がある。富山と同じ米どころということになる。ただし、丸谷才一が『猫のつもりが虎』(マガジンハウス)の「ポルトガルの米料理」で考察しているように、ポルトガルでもいい米が取れ、しかも、ルイス・フロイスの時代から続いているのだ。米はアジア独自のものではない。

イタリアのワインは富山の端麗辛口の日本酒に相当する。

ヴェネツィアに行った時にイカ墨スパゲッティが出された。うちの子どもたちは黒さに驚いていたが、後からきた韓国人ツアー客はみんなで「カムサクロスミダ」とかいいながら堪能していた。

これに対して富山には黒作りというものがある。

赤坂ラビスカのイカ墨スパゲッティ(レシピ)

赤坂ラビスカのイカ墨スパゲッティ(レシピ)

イタリアのカンツォーネは八尾の「越中おわら節」だ。ピサの斜塔はないけれど、放送までにクロスランド小矢部を少し倒してきます。

五箇山はエボリだ。エボリというのは医師でも画家でもあった小説家カルロ・レヴィが『キリストはエボリに止りぬ』(岩波書店)に書いた所だ。ムッソリーニ政権下、救世主すら避けて通るという荒廃した南イタリアの土地に流刑となった反ファシズムの共産主義者だったレヴィの苛酷な、しかし実り多い体験を通じ、未だ南北格差の激しいイタリアの現状を照射した作品である。フランチェスコ・ロージ監督の『エボリ』という映画になっていて、何も知らずに映画館で見た時は心底、驚いた。この小説のタイトルのキリストというのは、キリスト教のことで、言い換えれば文明ということだが、要するにエボリから先は険しい山岳地帯で、文明化が20世紀まで進まなかった地域だ。文明は平坦な海岸沿いには簡単に伝わっていくが、山の高いところにまでは届きにくいということを如実に表した小説である。五箇山もエボリと同様に隔絶され、独自の文化を生んできた。ただし、五箇山の宗教は深く、暖かなものがあるが…。

2011年に公開された『RAILWAYS(レイルウェイズ) 愛を伝えられない大人たちへ』(蔵方政俊監督)で「夜明けの雲」を作曲した松任谷由実は「はるかな立山連峰へと続く線路、どこかヨーロッパを連想させる風景も、イメージとして織り込んでみました」と話した。ヨーロッパ!

□

富山には呉東と呉西という大きな文化的な違いをもった地域に分かれている。関東文化圏と関西文化圏のせめぎ合う場所になっている。これはイタリアが南北に分かれているのと酷似している。北イタリア生まれのデ・アミーチスは、トリノの小学校を舞台にして『クオレ』を著した。トリノが長靴の上端近くにあるとするなら、靴先にあたる南のカラブリア地方から転校生がやってくる。先生が言う。「カラブリアの子どもがトリノにきても、じぶんの家にいると同じ思いをし、また、トリノの子どもがカラブリアのレッジョへいっても、うちにいると同じ思いをすることができるために、わが国は五十年のあいだ戦いました」(岩波少年文庫)。

□

ギリシャ人はパルテノン宮殿のような神様のための「無駄な」ものをたくさん作ったが、ローマ人は実用的なものしか作らなかった。道路に水道、カラカラなどの公共浴場、コロッセウム(円形競技場)などだった。

何せ、お風呂というと日本では富山が一番だし、道路や水道など富山はとても充実している。2012年に映画『テルマエ・ロマエ』が公開されたが、富山の薬が宣伝してある「ケロリン桶」が大活躍している。

日本人はヨーロッパと聞くとどうしても萎縮してしまいがちであるが、こんな風に見るとヨーロッパも日本もあまり変わらないように見えてくる(はずだ)。

この番組(夢航海)も最初はタイトルが「富山ルネッサンス」と考えられたことがあった。本当の意味での日本海ルネッサンスはこの21世紀に始まるのではないだろうか?

●半透膜効果と蜃気楼効果

日本海は日本人にとってどんな役割を果たしたか?

鈴木孝夫先生は『アメリカを知るための英語、アメリカから離れるための英語』(文藝春秋)の中でこんな指摘をしている。

それで、日本と大陸の海は、私が発明した用語では半透膜効果(semi-permeable

membrane effect)をもっていたというのです。半透膜というのは、ある液体の中に膜がありまして、膜の片側から他方の側へある種の物質は通すけれど、ある種の物質は通さないという選択制をもつ膜のことです。【…】日本海というのは日本が欲しいものは入れるのだけど、来ては困る異民族の侵略とか大量の移民とか、日本がかき回されるような外部からの悪影響は来ないという、すごくおもしろい膜なのだと。この半透膜効果のおかげで日本は、日本人が欲しいと思う仏教にしても漢字にしても、中国の古典にしても哲学にしても、とにかく十隻難破しても一隻戻ればあとは翻訳すればいいのですから。複製すればいいのです。【…】

日本はそういうわけで、海で囲まれているけれども、その海はイギリス本国を大陸から隔てる海とは全く性質が違っていた。イギリスの海は海でありながら海としての隔離機能がない。だから、イギリスというのは多くの点でヨーロッパ文明の一分家にすぎないのです。ローカル・バリエーション、サブカルチャーなのです。独自の文明ではないのです。しかし日本は古代中国の影響をこれほど受けていながら、中国とは別の文明だとハンチントンでも認めなければいけないほど、日本独自なものをもっている。なぜか。それは、中国から日本人の趣味、価値観、美観、世界観に合うものだけを選択的にもらったからです。それは、半透膜があったからこそできたのです。嫌なものを拒否できたのです。

確かに、同じ漢字文化圏といっても韓国やベトナムと日本の関係は違う。

哀れなシンガポールのようになりたいなんていうのは、世界の実情が分からず、外国の歴史を知らない大馬鹿もんなんですよ。だから、外国語とうのは下手をすると魂を取られるんだということを全く知らない人間が現在日本の上層部にたくさんいるのは、実は日本にはこれまで外国の本当の恐さを知らずに、いいところだけもらえたという、非常に特殊な半透膜効果というものがあったからです。

ですから日本人には蜃気楼効果(つまりミラージュ・エフェクト)と私が名付けたおもしろい思いこみがあるのです。常に外国というものを、現実の外国よりはるかに高いところにあると錯覚する性質です。蜃気楼というのは、下のほうにある砂漠のオアシスなどが、大気のレンズ効果でもって高い上のほうに見えるんですよね。だから本当は恐ろしい、ひどい国であるフランスが文化芸術の国一色となる。イギリス人は紳士だというイメージが定着する。とんでもない。日本人が羨ましがるイギリスの王室というのは、伝統的に男女関係がめちゃくちゃで有名なのです。ダイアナなんて娼婦まがいの美人がいましたけれども、あれなんか特別の例外ではなくあたりまえなのです。ただ、それをあまり言わないだけです。それなのに、日本の皇室はイギリスの王室のあり方を学べとか、戦後の日本でよく言われた。あんなもの学ばれては大変ですよ。【…】

と、ダイアナ妃まで、わりを食ってしまう話である。

確かにドーバー海峡は狭いところで40キロもなくて泳ぐことさえできるが、日本と大陸とは対馬海峡で200キロも離れている。

アジアでは朝鮮が大国の中国と中堅の日本に囲まれて苦労し、ヨーロッパでいえば、ポーランドも大国のロシアと中堅のドイツに囲まれて苦労した。

鈴木孝夫先生は『日本人はなぜ日本を愛せないのか』(新潮選書)の中で「日本に羊がいないから」キリスト教は日本で定着しないという。つまり、「神が牧者で信者はその命じるところに従う羊の群れ」という捉え方というか仕組みが日本人にはピンとこないのだという。羊は日本人の感性に影響を与えなかったのである。鈴木先生は日本人は外国から良いところだけ取り入れたので、日本を囲む海が悪いものを通さない荒海になっていて、これを「半透膜効果」と呼んでいる。

これらも半透明効果のおかげだと思う。日本では例えば冷泉家に古文書がいっぱい残っているが、これは世襲だからである。韓国では中国の科挙を取り入れたから、子どもが馬鹿だったら、とたんに落ちぶれて散逸してしまった。宦官も日本には入らなかった。めでたし、めでたし。

●風土と文化

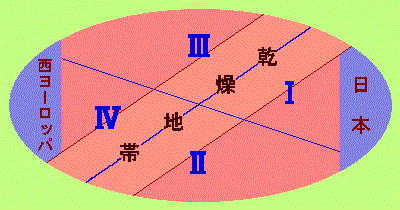

こういうのを「見立て」というが、江戸の趣味の「見立て」だけで終わってはいけないので、少し梅棹忠夫の『文明の生態史観』(中央公論社)で補強しておく。かつて哲学者の和辻哲郎が観念論だけでまとめた『風土』というのがあったが、こちらは民族学者が地球環境を考えて文明がどのように発達するか論じたものである。もちろん、いきなり「第一地域」が出てくるのかから批判がある。

この歴史観は新大陸以外の、旧世界を「第一地域」(西欧および日本)と「第二地域」(西欧と日本の中間に位置する地域)とに二分するものである。

「第一地域」である西欧と日本の間には顕著な歴史の並行的発展がみられる。封建体制があった地域だという。封建制というのは近代(産業資本制+民主+共和制)の反対で、封建制の克服こそが求められたのだ。

第一地域(西ヨーロッパと日本)は、歴史の型からいえば、塞外野蛮の民としてスタートし、第二地域からの文明を導入し、のちに、封建制絶対主義、ブルジョア革命をへて、現代は資本主義による高度の近代文明をもつ地域である。

西北ヨーロッパの文明と日本の文明は、歴史的に比較するといろいろな点で共通性を持っています。どちらも古代においては、ローマ帝国および秦・漢・唐の帝国という巨大帝国の周辺に位置する蛮族の国であります。中世においては、世界の諸地域の中で、この二つだけが、軍事封建制という特異なものを発展させた。そしてその中から絶対王政を経て、近代社会が生れ出てきたのである。

例えば、宗教改革、中世における民衆宗教の成立、都市住民の出現、ギルドの形成、自由都市連合の発達、海上貿易、農民戦争などの事がらが、日本でも西ヨーロッパでも見られる。

「第二地域」に関しては次のようにいう。

「もともと古代文明は全てこの地域に発生しながら、封建制を発展させることなく、その後、巨大な専制帝国をつくり、その矛盾に悩み、多くは第一地域諸国の植民地ないしは半植民地となり、最近にいたってようやく、数段階の革命をへながら、あたらしい近代化の道をたどろうとしている地域である」

キリスト教史と大乗仏教史の並行についても、梅棹は次のように述べている。

仏教とキリスト教は、宗教としての内容はいちじるしくことなるにもかかわらず、土地とのかかわりにおいて、たいへん似た点がある。どちらも、その発生の地からは消え去ったけれど、他の土地において、おおいに広く伝播した。そして、その伝播の方向は、ごくおおまかないいかたがゆるされるとすれば、仏教はだいたいにおいて東へのび、キリスト教はだいたいにおいて、西へのびた。問題を旧世界にかぎっていうならば、仏教は、その東のきわみ、日本群島にゆきつき、キリスト教は、その西のきわみ、西ヨーロッパ諸国に行き着いた。

その伝播の途中において、ふたつの宗教は、いろいろな土地において、様々に変容し、あるいは、いくつかに分裂した。全体としての移動の方向は逆になっているけれど、このふたつの宗教の経てきた歴史的、地理的運命には、多くの平行現象があるように思われる。

すなわち、仏教およびキリスト教が伝播した地域を相互に比較するとき、同じ特性をそなえた地域が東と西とにそれぞれ存在する。この仮設を、いま、「地域対応の仮設」とよぶことにしよう。

I中国世界、IIインド世界、IIIロシア世界、IV地中海・イスラーム世界

I中国世界、IIインド世界、IIIロシア世界、IV地中海・イスラーム世界

梅棹忠夫の『文明の生態史観』はユーラシア世界の東と西端の日本と西欧文明は並行進化し、広大な中央部は異なる文明ととらえた。戦後に提出された最も重要な世界史モデルの一つとされ、西洋と東洋に二分する世界観を抜け出し、日本を鼓舞させた論文であった。

「最後に、すこし裏話を」とあり、「できるだけはやい機会に、いってみたいとねがっている」という。ヨーロッパに行ってなかったのである(ヨーロッパ探検が実現するのは10年後だった)。

静岡県知事となる川勝平太が『文明の海洋史観』(中央公論社)という考えを提出しているが、ほとんど類似したものである。川勝によると戦後日本の歴史観は、唯物史観であれ生態史観であれ、ともに陸地史観に過ぎないという難点があった。なぜなら「新たな結合」を生じさせる「海洋」という視点が欠けていては、近代イギリスや近代日本などの海洋国家の本質は解明できないからだという。

ただ、風土説には限界がある。

風土説の大きな問題点は、古代ギリシアやローマといった国家が、一度は世界を支配していながらなぜ衰亡していったかを説明できないことである。骨相学や人種心理学と同じように、風土説は、変化ということを考慮に入れなかった。静的な世界観にとらわれて、国家は進歩も崩壊もせず、住民の風習も決して変らないと信じられていたのだ。

-----P.コレット『ヨーロッパ人の奇妙なしぐさ』)

□

これでは面白くないという人に、結論は次のとおり。

ワールドカップも終わって、柳沢敦は当然、こうした文化の似たイタリアリーグで活躍すべきだ。

※2003年になって新シーズンからイタリア1部リーグ(セリエA)に昇格するサンプドリアへ移籍することになった。めでたし、めでたし。

●南型の知

最後に蛇足。

上で述べてきたように類似点はいっぱいあるのだが、イタリアと富山を較べることは実はちょっと無理がある。地図を逆にすると類似性が分かるのだが、大きな違いがある。

一つは風土論で有名な和辻哲郎が『イタリア古寺巡礼』(岩波文庫)で指摘しているように、湿気が違う。和辻はフィレンツェで次のような発見をする。

この湖水の風景は、ヨーロッパの北の方とはまるで違って、いくらか日本を思わせるようなものを持っている。この湖水から少しフィレンツェの方へ言ったところで、汽車からながめていると、沿線の石垣に白い苔のついているのが眼についた。日本で石灯などに普通についているあの苔である。これもヨーロッパに来て初めてであった。すべてこういう野や山や水や石の風情が、結局湿気のいくらか多いことを語っているのである。湿気が多ければ植物が繁茂し、植物が繁茂するに従っていくらかずつ日本に似たものが出てくる。日本の自然と文物とが湿気にかんけいするところの多いのを今更つくづくと感じさせられる。

つまり、日本文化の特色が湿気にあることに気づいたのだが、これは乾いた地中海へ行ったことがないと出てこない言葉だ。

□

もっとも違う点は、これが大切なのだが、イタリアと富山の人間性の違いだ。富山の人は明るくない(し、そう見られている)。

一方、イタリアの人は明るい。シェイクスピアの作品でもイタリアを舞台にしているのは総じて明るい喜劇が多い(『タイタス・アンドロニカス』などを除くと)。

モーツァルトが、ルターが、ゲーテが、ヘッセがアルプスを越えブレンナー峠(Passo del Brennero)を越えてイタリアにやってきたことはよく知られている。アンデルセンも『即興詩人』を書いているし、バイロンも『チャイルド・ハロルドの遍歴』で高揚した気分を歌い上げている。グルックもメンデルスゾーンもワーグナーも、スタンダールもみんな峠を越えていった。スタンダールはミラノを舞台にした小説『パルム(パルマ)の僧院』を書いて「自分がイタリアに来たのは幸せを求めて悩み苦しむイタリア人の心を知るためである」と吐露している。そして、パリの北墓地にある彼の墓石には「ミラノの人、アンリー・ベイル(本名)」と刻まれている。

峠の向こうのイタリアで、彼らは何を発見しイタリアは彼らにどんな影響を与えたのか……?これがヨーロッパにおける文学や音楽の光と影を作ったことは小塩節『ブレンナー峠を越えて』(音楽之友社)などでよく知られた事実である。また、現代でもアルベール・カミュが『魂の中の死』で、列車がプラハからヴェネティアに移動する間に、それまで暗澹たる気分が消え去り、身体の奥底からいきる歓びに満たされる経験をしたと書いている。

ゲーテは『ヴィルヘルム・マイスターの修行時代』に登場した少女ミニヨンに「君知るや南の国」と唱わしめた。

ミニョンゲーテ

君よ知るやレモンの花咲く国を、

ほの暗き葉陰には黄金色の柑子かがやき、

そよ風は青き 空より流れいで、

天人花は静かに月桂樹は高く立てり。

君よ知るやそを、いざやかなたへ、

いざともにゆかんいとしのきみよ。

|

そして、紀行文の最高傑作の一つ『イタリア紀行』で次のように書いている。ドイツのいやな天候!

ああ、私がここで述べていることは、私がずっと以前から知っていたことなのだ。あのいやな天候の下でじっと耐えてきたずっと昔から知っていたことなのだ。

そして、夏暑くて冬寒い富山県の県民性は限りなくドイツ的“精神”であって、イタリア的“感覚”とは相容れないものがある。

□

小塩節は『愛の詩人・ゲーテ』(NHKライブラリー)の「ロマン主義とゲーテ」の中で次のように述べている。

憧憬、あこがれ。前にも述べたように、これほどドイツ人の心情をよく表すことばはない。とくに闇に照る光、あるいは南の国イタリアの太陽にあこがれる衝動が二千年以上にわたり本能的に強い。宗教改革までは篤信のカトリック神父だったマルティーン・ルターのローマへの反逆すら、あこがれの変形ともいえよう。

無理もない。北海道より来たのサハリンと同緯度の北国で、わが国日本の半分以下の日照、三分の一以下の降水量は霧か小雨。一年の半分近くは暗く灰色の冬。目は外界でなく、内面に向かうしかない。明るい造形の世界よりも、孤独をうたう詩や、心情に直接ひびく音楽の世界に親しみを覚えながら、南の青空にあこがれ、一千年以上分裂を強いられてきた史的現実のかなたに分裂せぬ祖国の理想像を思い描き郷愁にむせぶ。一方、自然科学の追究においては、チームワークより孤立した学者の徹底性が深い。

彼らドイツ人の思考も思索も音楽さえも、ヨーロッパの中でいちばん「深く」、孤独である。であればこそ深い孤独を超える明るい世界にあこがれ、非合理きわまるほどのエネルギーを傾けた徹底性で、彼岸なる理想の「青い花」を求めてやまない。まことに言葉の深い意味で、恐ろしいほどロマンティックである。あえかな少女趣味とは大違いだ。

僕の考えでは、プロテスタントは父性愛、カトリックは母性愛を求めるものでプロテスタンティズムはまさに北の文化から生まれている。父性愛は切断する愛、母性愛は包み込む愛であるが、スイスやドイツにはイタリア的な母性愛、マリア信仰というものが見えてこない。

□

哲学者の中村雄二郎は『歓ばしきポイエシス』(青土社)の「通底する知」という講演の中で、「北型の知と南型の知」として次のようなことを語っている。

北型とか南型というのは、それだけ聞いてもおわかりになれないかも知れませんが、こうなのです。小説家のスタンダールがある個所で、「パリとナポリは(世界の)二つの首都だ」ということを言っている。これを見て、最初私はびっくりしたのです。というのは、普通、パリというのはヨーロッパ文化の中心の一つでしかも非常に洗練されている。ところが、他方のナポリは一介の田舎の街だと思われてきた。ところが、これはわれわれが近代の非常に狭い考え方に囚われているからなのです。パリとナポリとはもちろん街としての特色は全然違うのですが、むしろ違うという点で拮抗するだけのものがあるのです。

北型というのは何かというと、その中心は功利主義です。パリの場合には単純に功利主義だけではありませんが、しかしやはり、フランスというのは功利主義的であり、それに対してナポリの法は南イタリアで---いいかげんなと言えばいいかげんなんですが---。生活というものを非常に重要視している。【…】

日本人も、どちらかと言うと、昔はわりあいにいいかげんな所があって、生活を楽しんでいました。私みたいに下町に育っているとその気持ちがよくわかるのです。逆に「能率主義」ばかりでは良くないということを考えさせられたりします。

南と北というのはそういうふうに、原理を異にしています。ちょっと学問的なことを言いますと、北の方の典型的なのは、マックス・ウェーバーが言っている、「プロテスタンティズムの倫理」と「資本主義の精神」、それに「近代科学」です。これは北型の知であり、実際われわれがヨーロッパと言うとき、中心はこれなんです。決してそれ以外のものをヨーロッパだとは思わない。だからイタリアなんて、いわんや南イタリアなんて、ヨーロッパだだんて多くの人は思わない。ところが実はヨーロッパには二つのタイプがある。

さっき服部さんもおっしゃったけれど、ポール・リクール教授には私もいろいろ懇意にして頂いているのですが、八〇年代にパリでお会いした時、「今どういうことに関心があるか」と聞かれたら、「実は北型、南型ヨーロッパというのに関心がある」というお話をしたら、さすがに勘の良い型で、「東と西というのは政治的対立だけれども、北と南というのはコスモロジカルな対立ですね」とずばり、言われた。コスモロジーとうのは、世界をどう捉えるかです。われわれが住んでいるこの地域、空間をどう捉えるかということなので、すごいと思いました。

同様に、『共振する世界』(青土社)にはバリ島から受けたカルチャー・ショックについて、こんな感慨が書かれている。

私の見るところでは、バリ島文化が日本文化のなかにもともとつよくあった、また今でも隠れたかたちである南型知をつよく喚起するためであろうと思われる。「南型知は日本文化のなかにもともとつよくあった」と言ったが、明治維新より前の日本文化を特色づけていたのはまぎれもなく南型知だった。明治以後の日本は北型知の熱心かつ勤勉な受容者であり、少なくとも表面的には北型知の体現者に変貌した。したがって現在では、かつての南型知はかつなあったままのかたちでは姿を現してはいないけれども、まったくなくなっているわけではない。それは一方では抑圧され、他方では拡散されたかたちで存在しいるといえよう。

□

雪が降ると僕が思い出すのはモーパッサンの『初雪』である。ノルマンディの城館に嫁いだパリジェンヌが城の寒さに耐えきれずに病に倒れ、ようやく暖かいカンヌに転地できたのを喜びながら息を引き取るという悲しい話である。とてもいじらしい花嫁を描いた短編だ。鹿島茂の『パリ・世紀末パノラマ館』(角川春樹事務所)によれば、この作品は19世紀後半に鉄道の開通によって、フランスの北部の人々が地中海に対して大きなあこがれをもつようになった事実から生まれたものだという。当時の鉄道ポスターが地中海や海水浴に対する夢想をかき立てたという。

□

ルソーは『言語起源論』(『言語の起源についての試論』)を書いているが、ここには南国の言語と北国の言語の差異についての考察がある。

□

鹿島茂は『パリ五段活用』(中央公論社)でヨーロッパ人の酒の飲み方が一様ではなく、どんな酒をどんな飲み方をしているか見れば、目の色、髪の色以上に、何国人か識別ができるという。

フランス人によって代表される地中海人はテーブルを囲んで集団でワインを飲み、イギリス人に象徴される北ヨーロッパ人はカウンターで単独でビールを注文するという原則がありそうだという。これをデズモンド・モリスのいうプロクセミクス・ゾーン(対人関係での距離の取り方)のちがいから説明している。

人と人が立ったり座ったりして話をするとき、地中海沿岸の人々は肘と肘で触れあえるほどの距離すなわち「肘ゾーン」で相手に接するのを好み、視線も相手の目をまともに凝視する「多視ゾーン」に属する。身振り手振りもおおげさで、おしゃべり好きである。いっぽう、北ヨーロッパの人は腕をいっぱいに伸ばしたとき、指先でかろうじて触れあえる程度の距離、つまり「指先ゾーン」で他人と接し、相手と直接に視線を交わすことを避ける「少視ゾーン」の文化圏に入る。身振り手振りは少なく、儀礼的な無関心を装う。

ワインの飲み方とビールの飲み方のちがいもここからある程度は演繹できる。

南は「肘ゾーン」で相手に接し、相手の目をまともに凝視して、身振り手振りを交えて何時間もおしゃべりをしなければ気がすまないので、「一つ」のテーブルを囲んで「一本」のビンの酒を分かち合う。ビールでは消化が早すぎて、何時間ものおしゃべりには向かない。

北は樽からジョッキに分けたビールを飲むが、ジョッキはテーブルで肘つきあわせて飲むには不都合だが、カウンターや立ち飲みテーブルで、当たり障りのない日常会話を交わすためのバリアーとしてはちょうどいい大きさであり、消化時間も短くて濃密な人間関係を生むには至らない。ジョッキを持っていたら、おおげさな身振り手振りも必然的にできなくなるし、視線の直接の交錯も、ジョッキのビールを眺めていれば避けられる。ジョッキのビールは「指先ゾーン」「少視ゾーン」「寡黙ゾーン」である北ヨーロッパの諸国では、彼らの望む淡い人間関係に最適な飲み物だったのだ。

□

本当に富山が21世紀のルネッサンスを生むことができるとしたら、イタリア的“感覚”、南型ヨーロッパの文化を身につける必要があるだろう。

※日本海学推進会議『日本海学シリーズ 日本海学の新世紀 No.2還流する文化と美』

(角川書店)に「日本海は地中海」という言葉を見つけた。ただ、内容は日本海交易の話で、僕の話とは重ならない。なお、「日本海」がいつまで使えるか話題になっているところである。

※終わってから小池滋・亀井俊介・川本三郎の『文学を旅する』(朝日新聞社2002)に川本の「宮本少年と『螢川』」に次のような文章を見つけた。

富山市は、隣の金沢市に比べると地味な存在だが、落ち着いたいい町だ。

常願寺川と神通川のふたつのおおきな川が流れている。日本海に面している。背後には立山連峰がそびえ、町なかから雪をかぶった山々が眺められる。路面電車が健在なのもいい。

人口約三十二万のこの小都市が毎年のように「暮らしやすい都市」の上位に選ばれるのもわかる。余談だが日本列島をひっくり返すと富山市は東京の位置にくる。

東京に相当するというのが嬉しい。

放送内容

放送では別のバージョンを使った。

石川がイタリア、福井がクロアチア、富山は南フランスというパターンで、能登島はサルディーニア島と話した。ローヌ川が神通川に相当してどちらも急峻で水力発電が有名。

まあ、どう考えるかは視聴者しだいなのだが…。

|

※後で知ったのだが、四方田犬彦は『赤犬本』(扶桑社)で大本教の出口王仁三郎が大本神歌の中で『日出る国の日の本は、全く世界の雛形ぞ、わが九州は

アフリカに、北海道は北米に、台湾島は南米に、四国の島は豪州に、わが本州はひろくして、欧亜大陸そのままの、地形をとどむるも千早ぶる、神代の古き昔より、深き神誓の在すなり』と述べていることを紹介している。次のようだが、すごいねぇ。

本州―――ユ-ラシア大陸

北海道――アメリカ

九州―――アフリカ

四国―――オ-ストラリア

台湾―――南アメリカ【この時代、台湾は日本の植民地だったから】

となり、しかも富士山はヒマラヤに、琵琶湖はカスピ海にといった具合に山や河や湖なども、みごとに対応するのである。何故、このような相似が成り立つのだろうか。これも霊界と現界の照応原理から考えると、日本列島の成立そのものに、特殊な霊的磁場が作用したからだと解釈できる。実際、神道霊学の立場からすると、日本が神国であるという根拠は、この霊的磁場そのものとしての国土と、言霊としての日本語に帰着する……。

細部でいうと瀬戸内海が地中海で、富士山はエベレスト、カスピ海は琵琶湖、紀伊半島はアラビア半島、伊豆半島はマレー半島、房総半島は朝鮮半島に見えてくる。北海道と北米は先住民が略奪されたし、エジプトの辺りには北九州があるなんて符合も…。

『赤犬本』には四方田と赤瀬川原平との対談も載っている。

赤瀬川 生まれはどうも香港らしいですねえ。【…】その後イスタンブールに引っ越して二年いました。【…】それからまた二年後にカイロに行ったんですよ。

四方田 そうするとナイル川を遡ったわけですね。

赤瀬川 北京では吉祥寺の武蔵野美術学校というところへ通ってて、中央線というのが四川省あたりを走っていましたので……。

四方田 秦の始皇帝が作ったといわれる長大な中央線(笑)。

佐藤雅彦『ねっとのおやつ』(マガジンハウス)も同じようなことをしている。例えば、四国とオーストラリアは形が似てるな…とは誰でも思いつくだろう。それを、まず北海道や九州と四国を入れ替えてみて比較する。さらに実際の地図上で、オーストラリアを縮尺して四国と入れ替えてみせてくれる。言葉で書くと説明的になってしまうけど、これをシンプルでカワイイ線の絵と、実際の地図で見せられると、おおっと思う。考えついてイラスト(証明)することの大切さを教えてくれる。

地図をアトラスというが、アトラスはギリシャ神話に登場する巨人神である。オリンポスの神々に敗れ、罰として天空を背負う役を課せられた。アトラスの絵を16世紀の地理学者メルカトルが自分の地図帳の装飾に使ったことから「アトラス」は地図帳も意味するようになったという。

※2004年5月15日に富山第一ホテルでの商工会議所青年部の全国大会で、和泉流狂言師・野村万之丞さんの急病のために僕が代理で講演「逆転の発想と富山文化」を話したのだが、野村さんはかなり体の調子が悪かったらしく、44歳で亡くなられた。2006年3月20日には第一イン☆新湊中央RC卓話(初)

で「日本海は地中海」というタイトルで新湊ベニス論を熱く語る。

※篠沢秀夫『フランス三昧』(中公新書)はケルト民族の最も多かったガリア=フランスを古層から眺めると「日本とフランスは似ている!」という。